Тульские засеки и их защитники

фото: ИА "Регион 71"

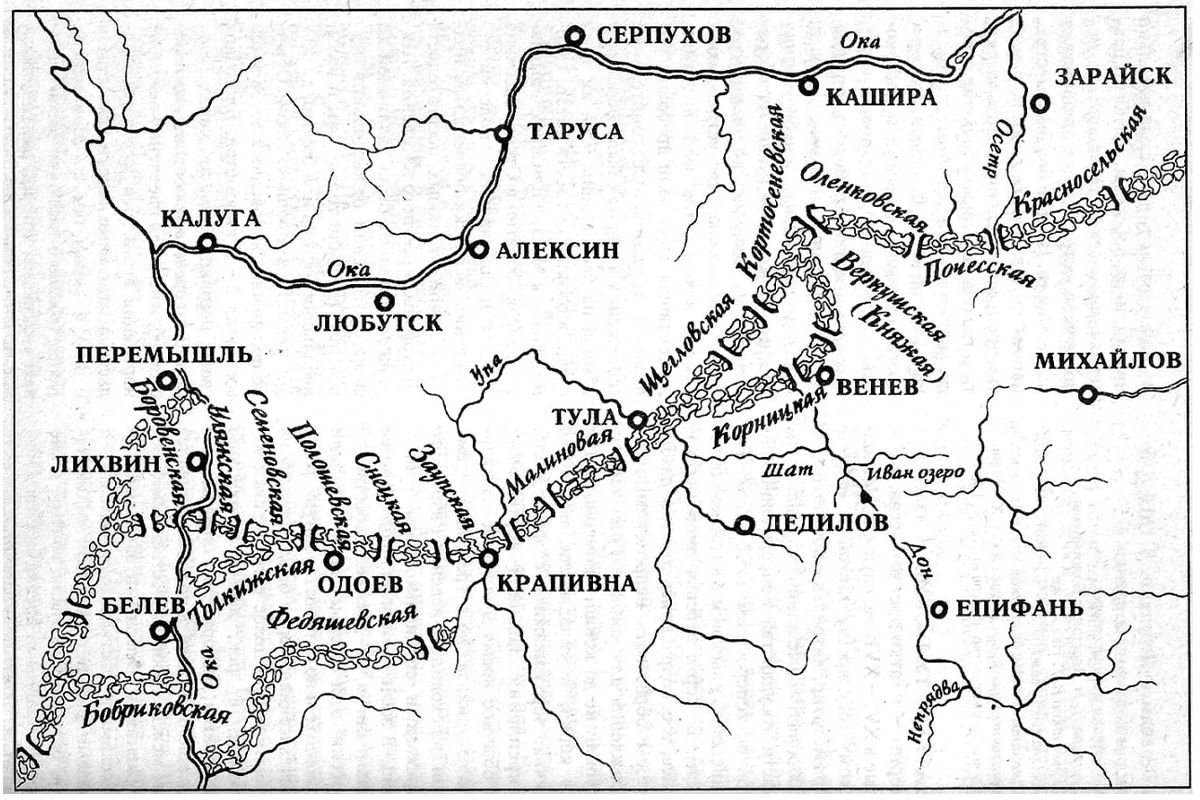

Засечной чертой называлась особая система оборонительных сооружений, применявшаяся на Руси с XIII века и получившая особое развитие в XVI–XVII веках на южных границах Московской Руси для защиты от набегов кочевников. Наиболее мощной из засечных линий являлась «Большая засечная черта». Её создание началось в 1520-х годах, сразу после завершения строительства Тульского кремля, и закончилось в 1566 году.

В краеведческом музее Дубенской средней школы (руководитель Марина Ижевская) представлена экспозиция, посвящённая Засечной черте.

Дубы – верхушками к врагу…

Один из центральных участков Большой засечной черты связывал города Белёв, Одоев, Крапивну, Тулу, Венёв. Дубны в то время ещё не было на карте. Она возникла несколько позже. Но доподлинно известно, что участок Одоевских засек проходил по границе сегодняшних Дубенского и Одоевского районов (Снецкая и Полошевская).

Большая засечная черта протянулась от Мещёрских до Брянских лесов. Она состояла из укреплённых городов-крепостей (к 1630 году их насчитывалось уже свыше сорока), тыловой линии по течению реки Оки и поселений засечной стражи.

Вдоль засечных сооружений часто разбрасывались железные шипы – «ежи», падали оно всегда острием вверх. Примерно так они выглядели.

Собственно засеки представляли собой заграждения, устраивавшиеся из крупных деревьев, поваленных крест-накрест вершинами в сторону противника. Например, по линии Снецкой и Полошевской участков в линии Одоевских засек на заграждения шли главным образом дубы. Конечно, такие преграды являлись непреодолимым препятствием для конницы кочевников. Глубина полосы засек местами достигала 20–30 километров. Далее они соединялись с естественными препятствиями: реками, озёрами, болотами, в дно которых часто вбивались заостренные колья (надолбы). Открытые безлесные участки в линии засек перекрывались земляными валами со рвами и частоколом. А вдоль засечных сооружений часто разбрасывались железные шипы – «ежи», падали оно всегда острием вверх. Наступив на такой шип, неподкованная лошадь врага-кочевника теряла способность двигаться дальше.

Засечные стражи защищали и дубенские рубежи

Оборона засек возлагалась на пограничную засечную стражу. Эту задачу засечная стража решала совместно с гарнизонами городов-крепостей. Каждый гарнизон включал от нескольких сотен до полутора тысяч ратников. Всего засечная стража насчитывала около 20-30 тысяч ратных людей. Они охраняли черту «станицами» (отрядами), высылавшими от себя «сторожей» (разъезды), которые вели наблюдение за районами перед засечной чертой. Засеками ведали засечные приказчики, воеводы, головы, которым подчинялись поместные и приписные сторожа, руководившие отрядами приписных крестьян окрестных деревень, таких как Никольское, Никольские Выселки, Шатово, Вялино, Полошево, Ясеновое и других.

Известно, что отец основателя Дубенского чугуноплавильного завода Федора Кузьмича Кузьма Григорьевич Мосолов служил засечным главой.

Погранцы XVII века без страха и упрёка

Всей Засечной чертой в конце XVII века управлял пушкарский стол Рейтарского приказа. Для огнестрельного оружия засечная стража получала порох и свинец из царской казны. Для покрытия расходов по укреплению засечной черты с населения собирались специальные подати – засечные деньги. В лесах, где были устроены засеки, запрещалась рубка леса и прокладывание новых дорог и троп, за что взимался внушительный штраф.

В XVI веке пройти через засечную черту в районе Снецкой и Полошевской засек можно было только в определённых местах – через засечные ворота или воротные башни. Засечные ворота усиленно охранялись отрядами засечной стражи.

В краеведческом музее Дубенской средней школы представлены экспонаты ХIV-ХVII веков, обнаруженные специалистами на территории района

В середине XVI в. появился особый тип пехоты, вооружённой огнестрельным оружием – стрельцы. О них упоминается почти во всех документах того периода по гарнизону Тульского кремля.

Мосоловы, князь Голицын – в «головном» составе обороны

Как сообщают источники, в конце XVII века родной брат Кузьмы Григорьевича Мосолова Максим Мосолов служил стрелецким главой. Стрельцы состояли в гарнизонах городов-крепостей Большой засечной черты и Тульского кремля.

В начале XVII в. село Протасово на речке Пронинка было центром Протасовского стана, жители которого также были закреплены за дубенскими участками засечной черты. У П.И. Малицкого в книге «Приходы и церкви Тульской епархии» (1895) читаем: «Еще в 1629 г. существовало село Протасово в Протасовском стану». Здесь был построен дом для засечного главы – Козьмы Мосолова, брат же его Максим служил в Туле стрелецким главой. Сыновья их оставались в кузнецах Тульской оружейной слободы и мечтали построить свои заводы. Известно, что их прадеду Тимофею Фоковичу Мосолову за службу в 1580-1615 гг. были выделены поместья, в том числе под Тулой.

Воеводами в средневековой Руси назывались представители высшего командного состава, выбиравшиеся из бояр и дворян.

Существует и сейчас на территории Дубенского района усадьба князей Голицыных. Располагается здесь база отдыха «Ясный берег». Известно, что Иван Андреевич Голицын (до 1638 – 19(30).08.1655г.) в первой половине XVII века служил стольником и воеводой. В то далекое время он был старшим сыном боярина князя Андрея Ивановича Голицына. Русский государственный и военный деятель в апреле 1638 года руководил восстановлением Одоевских засек. Имел в подчинении Полошевскую (ныне Дубенский район), Семёновскую, Уляжскую и Боровенскую засеки. По прибытии Иван Голицын подробно описал состояние засек, их протяжённость, положение «деловцев» и окрестных крестьян, переписал всех людей, сделал подробную опись восстановительных работ и снарядил людей на эти работы, дав распоряжения засечным головам. По его приказу были укреплены засеки новыми оборонительными сооружениями и вооружением. Так, между Полошевскими и Семеновскими воротами был выстроен острожек.

Практически одновременно с восстановлением Малиновой засеки, расположенной между Одоевскими и Щегловской участками засечной черты, руководил засечный голова Кузьма Григорьевич Мосолов. Работу свою он также выполнил достойно, направив приказчиков провести сбор приписных крестьян окрестных деревень. Сумел организовать, описать и восстановить вверенный ему участок Большой засечной черты.

Казаки

К концу XVI века в состав царских войск в России вошли и когда-то вольные казаки. Они приравнивались к «служилым людям по прибору» – стрельцам и пушкарям и освобождались от налогов. Казаки делились на «кормовых» и «поместных». Первые получали хлебное и денежное жалование, вторые – земельные наделы. По Боярскому приговору они делились на «полковых» (городских) и охраняли города-крепости, и «сторожевых» (станичных), которые несли сторожевую и разрядную пограничные службы, главным образом, по Большой засечной черте.

Источники и литература: Богуславский В.В. Тульские древности. Тула, Русский Лексикон, 1995, С. 27-68; Край наш Тульский. Путеводитель. Тула, издательский дом «Пересвет»,2002, С.268-273;Малицкий П.И. «Приходы и церкви Тульской епархии» (1895); Степанов В.П. Русское служилое дворянство 2-й пол. XVIII в. СПб.,2000., С. 78-183.

Материал подготовила Марина Ижевская,

учитель истории Дубенской средней школы, руководитель школьного краеведческого музея