Фото Владимира Положенцева, из архивов Татьяны Панчевой, Константина Шестакова

Действительно, деревня Пятерное сегодня в лесном окружении вдали от больших дорог и шума цивилизации XXI века напоминает немного разжатую пятипалую человеческую ладонь, и не только согласно своему названию, в котором – загадка, но и по очертаниям своей территории.

Сегодня Пятерное – это 20 домовладений, из которых несколько зданий по времени приближаются к исходу второго столетия, а остальные современные, благоустроенные, даже шикарные коттеджи, – в основном, состоятельных туляков, соблазнившихся здешней природной красой и тишиной, где, как сказано в поэтическом первоисточнике Фёдора Глинки: «Не слышно шума городского».

Как ему, Пятерному, сегодня живётся-можется? Но вначале – о прошлом…

Хутора Николая Мальцова

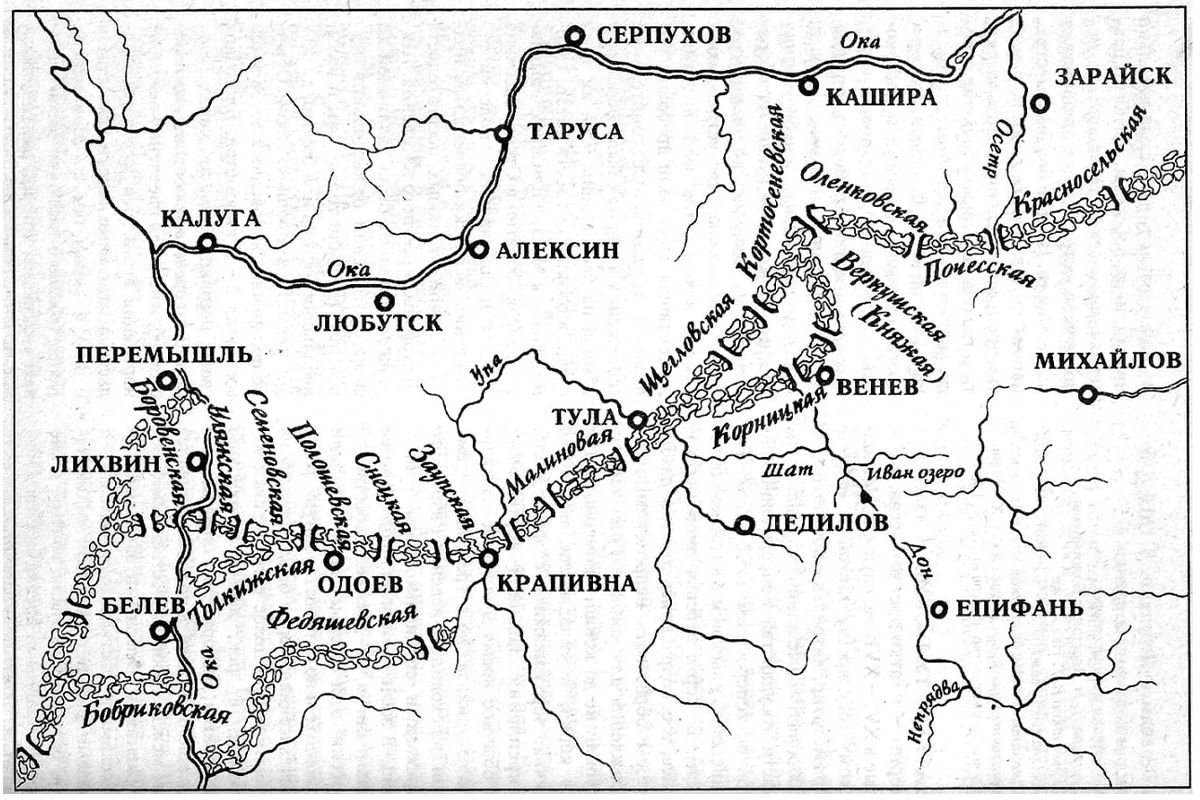

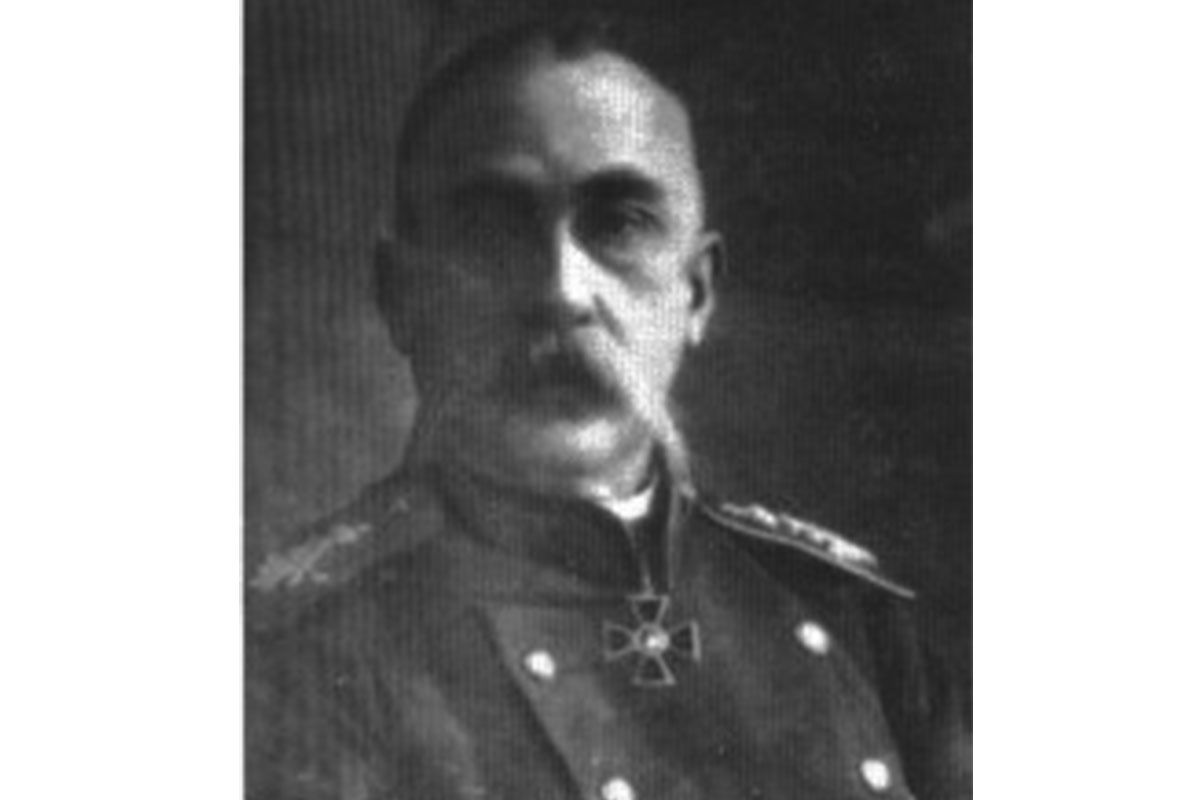

Согласно сведениям из книги-альбома «РОСБИО», 2017 под редакцией Айрата Еникеева, составленной на основе архивных данных ГКУ «Государственный архив Тульской области» и МКУ «Дубенский районный краеведческий музей», на реке Упе бывшего Одоевского уезда Тульской губернии (теперь Дубенский район) в 1895 году был основан Воскресенский спиртовой завод «шталмейстером Двора его императорского величества, потомственным дворянином Николаем Сергеевичем Мальцовым (8(20). 11. 1849, г. Ялта Таврической губернии – 30.8.1939, г. Ментона, департамент Приморские Альпы, Франция)».

Ранее же, в 1864 году князь Леонид Дмитриевич Урусов, шурин Николая Сергеевича Мальцова, друг Льва Толстого, подарил будущему заводчику, брату своей жены Марии Сергеевны, имение в Воскресенском. Дом в нём, построенный Мальцовым, остался теперь в виде полуразрушенных стен в результате пожара, напоминающий о былой красоте.

Работа спиртзавода требовала рабочих рук, земель для выращивания сырья для производства спирта, и предприимчивый хозяин интенсивно осваивал окрестные земли для своего предприятия в течение 20 лет своего хозяйствования. В упомянутой книге упоминаются деревни Елагино, Артёмьевское, Гришино.

Вдобавок к архивным данным изустные свидетельства о том времени через поколения дошли до наших дней.

Николай Хорин, старожил деревни Пятерное, и ныне живущий там, от своего деда Ивана Николаевича Могильникова, председателя Баздрёвского сельсовета, слышал немало рассказов о дворянине Николае Мальцове, его заводе, о том, как хозяйствовал заводчик в округе. По рассказу Николая Сергеевича Хорина, в округе деревень по статусу населённых пунктов не было, а существовали хутора Мальцовка, Баздрёво, Дергаловка, Пятерное, Выглядовка, Буравлянка, Улыбышево и другие, обустроенные Мальцовым с целью организации подсобных хозяйств для своего винокуренного завода. На обширных полях выращивались пшеница, рожь, ячмень – сырьё для производства в Воскресенском. Дед Хорина, очевидно, от своих родителей слышал и о том, что на хуторах Мальцов строил добротные дома для своих работников, некоторые из них сохранились до наших дней, как, например, в Пятерном.

Существовала на хуторах и «валяльня» – мастерская по производству валенок, скорее всего, для работников в округе, да и на продажу. Разводил Мальцов на хуторских угодьях и лошадей – отличное, незаменимое гужевое средство в обширном хозяйстве.

О добром, заботливом отношении Николая Сергеевича Мальцова к работникам тоже дошли свидетельства через предков того же Хорина и передачу от них теперешнего потомка. Кстати, в списке, кому помогал Мальцов, помещённом в книге «РОСБИО», значится и Могильников, один из предков Николая Хорина.

А когда имущество Мальцова после 1917 года большевистская власть национализировала, то перед исходом в эмиграцию барин попросил все дома, построенные на хуторах, в том числе и в Пятерном, передать крестьянам, что и было сделано.

Ещё один изустный штрих. Теперь от троюродной сестры Николая Хорина, директора Воскресенской средней школы Татьяны Ивановны Панчевой:

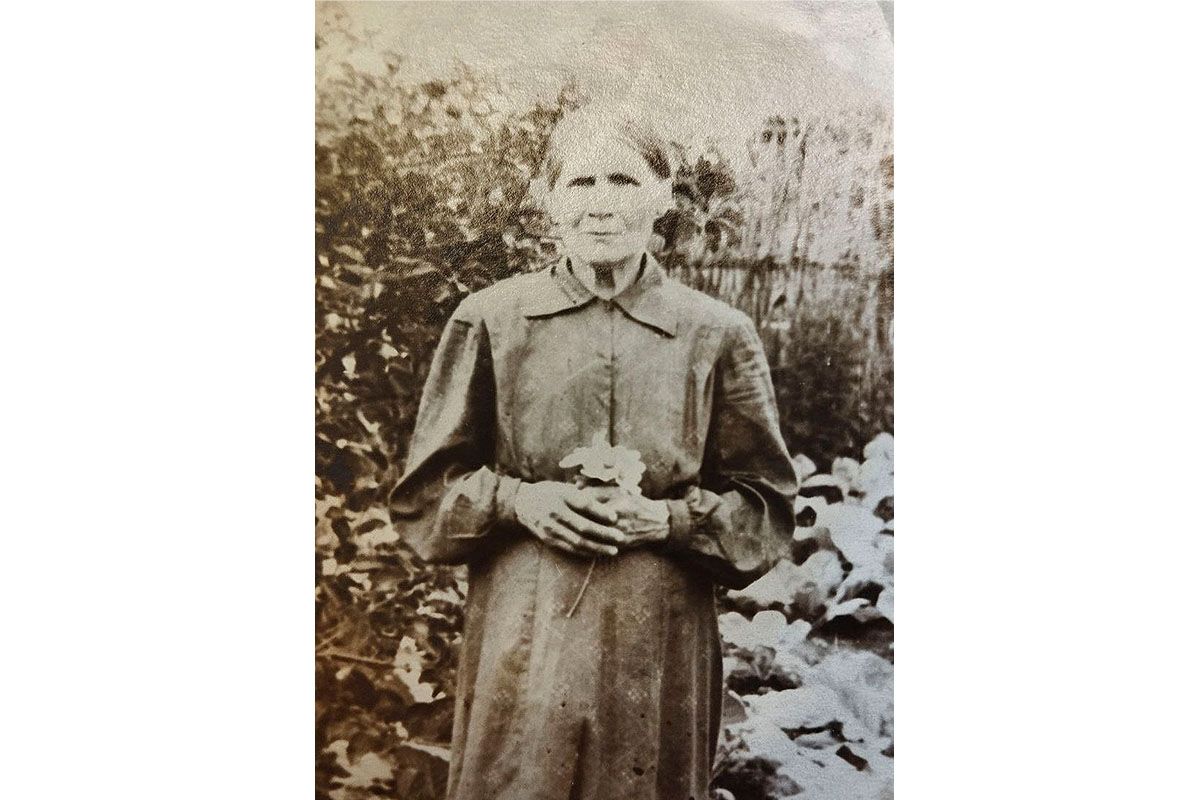

– Я – Чупеева в девичестве – родилась в Воскресенском. Моя бабушка, Наталья Тимофеевна Чупеева (1896 – 1968), жившая в деревне Тюрютинка (теперь улица Садовая в селе Воскресенское), много рассказывала о барине Николае Мальцове. Бабушка осталась рано сиротой, и Николай Сергеевич Мальцов часто помогал ей («Давал денежку, гостинцы»).

На окраине села, в поле, Мальцов построил в 1907 году кирпичный завод. Кирпич пошёл на постройку не только барского дома, но и многочисленных жилищ бедных воскресенцев, ещё и на хуторские постройки. В Воскресенском до сих пор остались «мальцовские» дома с так называемыми засыпными из печной нажиги стенами меж кирпичных кладок для экономии строительного материала и создания тепла.

Постоянно, благородно сочетал барин предпринимательство, развитие своего хозяйства по многим направлениям и заботу о простых людях.

Но после слов Татьяны Ивановны, как говорится, – ближе к Пятерному…

И погреб, и родник деревенские «помечены» Великой Отечественной

Родной прадедовски-дедовский дом Хорина по-прежнему нерушим в Пятерном, хотя осенью 1941 года совсем рядом разорвался тяжёлый снаряд или авиабомба, как рассказывал дед Николаю Сергеевичу, полному тёзке Мальцова.

– Предки приспособили воронку под погреб, который исправно служит теперь и мне, – говорит Хорин. – А на родниковый колодец, радующий вкусной водой и сейчас, пошли два бетонных кольца от фашистского дзота с окраины Пятерного со времени вражеской оккупации деревни.

По свидетельствам от предков, Николай Сергеевич отмечает, что во время недолгой фашистской оккупации осенью – в начале зимы 1941 года в Пятерном хозяйничали интендантские части, по-простому – мародёры по отношению к жителям деревни. Крестьяне постоянно слышали: «Матка, млеко, яйки!..»

Но жизнь продолжалась, и в дальнейшем к родовому дому Николай Хорин присоединил современную пристройку, где теперь проводит значительную часть года, отлучаясь к ещё одному жилью в Туле, где трудился до выхода на пенсию.

Николай Сергеевич показал свой родовой дом, дошли мы и до так называемого хутора в несколько домов, по преимуществу сохранившихся от времён Николая Мальцова, построившего эти здания для своих работников. Хорин указал на самый большой на два хозяина дом, пояснив, что в нём, скорее всего располагались административные службы или управляющий этих мест, относившихся к винокуренному заводу Мальцова в начале прошлого века. А название «хутор» – отголосок прошлых времён, когда деревень как таковых по территориальному делению не было, одни хутора. Деревнями эти поселения стали в советскую эпоху.

В Пятерном родился и прожил всю свою жизнь дядя Николая Сергеевича Василий Иванович Могильников, а его брат Алексей Иванович, тоже дядя из этой деревни, смолоду связал свою судьбу с Тулой. Оба они, очевидно, – потомки того Могильникова, кому в своё время помог владелец винокуренного завода Николай Мальцов.

Есть одна особенность минувшего, когда предание и быль часто соединяются и чрезвычайно трудно отделить одно от другого, возвращаясь вновь и вновь к такой неразделимости…

Миф или реальность? История наособицу от Анны Миних

Анна Васильевна Миних, в девичестве Симонова, родилась в 1941 году в деревне Пятерное в семье колхозников. Отец Василий Симонов до мобилизации на Великую Отечественную войну трудился трактористом в местном колхозе «Победа» Баздрёвского сельсовета, организованном в год сплошной коллективизации в 1930 году на «основе добровольного объединения хозяйств», как значится в справке муниципального архива. Забегая вперёд, следует сказать, что колхоз ликвидирован в 1967 году Решением Дубенского райисполкома и вошёл в состав колхоза «Заветы Ильича» Воскресенского сельского совета в 1969 году.

Уже в 1941 году на Василия Сафроновича пришла похоронка. Симоновы жили отдельно от Пятерного, на отшибе, где сейчас находится Воскресенский рыбхоз. Там было всего два домика.

Трудно пришлось Степаниде Алексеевне, маме Ани, в войну: работа в поле, оккупация, восстановление хозяйства после войны.

Смутно Анна Васильевна помнит 1945 год, народное ликование.

Аня Симонова окончила Баздревскую восьмилетку, дальше учиться не смогла («по бедности – не было денег на школьную форму, учебники, одежду»). Устроилась на местный спиртзавод – наследие Николая Сергеевича Мальцова. Подросток, как несовершеннолетняя, поначалу трудилась в строительном цехе: возила цемент, кирпич. Потом уже её перевели на производство, в аппаратную. Добираться на спиртзавод приходилось из Пятерного, дорога выматывала. А тут приехала из Сибири тётя с мужем, военным, и забрала племянницу к себе.

Девушка затем вернулась домой, работала в Туле, там вышла замуж, родила дочь, а пенсионеркой вновь приехала в Пятерное, уже навсегда, став вдовой.

А вот нечто легендарное связано с дедушкой по материнской линии Алексеем Ломтевым и его женой Пелагеей Никифоровной, в кирпичном доме которых Анна Васильевна живёт. Дому скоро будет 200 лет, но его Ломтевы не строили, а приобрели, оказавшись в Пятерном.

Как рассказывает Анна Васильевна, её дедушка окончил Санкт-Петербургскую императорскую военно-медицинскую академию, стал знаменитым врачом не только в городе на Неве, но и в Москве, откуда родом была Пелагея Никифоровна из богатой купеческой семьи (по всему городу у родителей бабушки Анны Миних славились их торговые лавки).

Как следует из рассказа Анны Васильевны, дедушка Алексей Евдокимович с бабушкой лично знал Владимира Ленина, Надежду Крупскую. В первые годы советской власти его после смерти Владимира Ильича преследовали, и он просил защиты у Надежды Константиновны.

Тем не менее супруги Ломтевы с восьмью детьми (четырьмя сыновьями и четырьмя дочерями) оказались в Пятерном. Как и почему это произошло, Миних неведомо. Поначалу Ломтевы с детьми ютились в землянке, в поле, а уж потом стали жить в том доме, где сейчас – Анна Васильевна. Алексей Евдокимович умер в 1945 году, похоронен на Воскресенском кладбище. Там, видимо, и его жена.

Как сообщила Анна Миних, два старших сына знаменитого врача Яков и Тимофей пропали без вести на фронтах Первой мировой войны. Другие сыновья Илья и Пётр сражались на Великой Отечественной войне и вернулись домой после Победы.

У самой Анны Васильевны дочь с мужем и внучкой живут в Туле, не оставляют без внимания престарелую Миних, помогают ей по выходным дням.

Подтверждения сказанному Анной Васильевной о, главным образом, Алексее Ломтеве я нигде не нашёл – ни в Интернете, ни в справочниках, ни в энциклопедиях, но торопиться с признанием истории от Миних мифом не следует: исторические «провалы» в отношении известных, даже знаменитых людях – не редкость, особенно у преследуемых, репрессируемых. Бывает, что заманчиво поверить и легенде, а вдруг суть её подтвердится?

Склонен поверить в рассказанное Анной Васильевной и Константин Филимонов, староста деревни Пятерное, хотя ему ближе день сегодняшний с решением вопросов дня текущего и активных прогнозов на завтра…

Староста – всему голова в деревне, если дело за ним!

Константин Филимонов избран старостой деревни Пятерное два года назад, а живёт здесь, построив большой, современной дом на просторном участке, с 2013-го, продолжая трудиться в Туле. За столь небольшой срок возможно ли что-то сделать активисту, сплотив жителей, по благоустройству территории, решению насущных вопросов?

В этом отношении Константин Михайлович настроен позитивно:

– Скажу о главном: раньше дороги к Пятерному вообще не было – сплошные колдобины и грязь в распутицу. Люди передвигались кто как мог: по лесной кромке, заросшим полем напрямки. Также – и по деревне, вплоть до хутора в километре от Пятерного. Застрявшие машины вытаскивали тракторами. Если приходилось хоронить, то несли гроб на руках до ближайшей бывшей МТС Воскресенского, а уж там до кладбища – на колёсах.

Я организовал жителей на «сброс» денег для привоза щебня, выделенного бесплатно главой администрации района Кириллом Гузовым. Мы организовали доставку щебня для отсыпки дороги на Пятерное и по деревне, наняли грейдерную технику для выравнивания дорожного полотна. Теперь нет никаких проблем для передвижения жителей из 25 домовладений, гостей в любую погоду, в том числе и для «Скорой» или пожарной, если, не дай Бог, ЧП всё же случится. Ещё раз огромное спасибо Кириллу Олеговичу Гузову, да и местный глава Алексей Овчаренко слышит и понимает наши обращения.

А дорога поставлена на кадастровый учёт, теперь она регулярно в зимнее время очищается от снежных заносов подрядной организацией от районной администрации.

– Константин Михайлович, есть ли проблемы с питьевой водой и электроснабжением?

– Родник в деревне, оборудованный в виде колодца, наш основной источник водоснабжения жителей. Пришло время его почистить, как и деревенский прудик. Буду над этим думать.

Наши предприимчивые жители из числа дачников дополнительно оборудовали колодцы во дворах, снабдили их погружными насосами для подачи воды непосредственно в дома, как, кстати, и из самого родника. Словом, стараемся соответствовать цивилизованной жизни на отдалённой территории.

Что касается электроснабжения, то отмечу, что в своё время прежняя маленькая подстанция мощностью 25 КВТ/ч перестала выдерживать увеличившееся напряжение в домовладениях солидной площади проживания. Пришлось обращаться в Дубенский район электрических сетей, Суворовское отделение «Тулэнерго». В результате теперь мы имеем подстанцию на 500 КВТ/ч. Удалось провести и уличное освещение.

Отсыпали также дорожное полотно к хутору.

Что можно добавить к словам старосты? Работает Константин Михайлович в содружестве с активными жителями Пятерного, районной администрацией, Воскресенским поселением. И дай Бог ему дальше идти в таком же направлении и с такой же энергией и предприимчивостью.

Закончу своим, традиционным, правда, не совсем своим:

«А то, что в душе наболело –

Привычное дело, привычное дело…»

Слова – Анатолия Передреева, прекрасного русского поэта, с напевами своих волшебных строк на «Божьей дудке».